La Casa dalle Finestre che Ridono è ancora oggi il film che meglio racconta l'orrore italiano

Quasi mezzo secolo divide questo film dalla prima apparizione sullo schermo dei più celebri mostri del cinema (Dracula, 1931; Frankenstein 1931, La Mummia, 1932), incarnazioni di un Male "Altro", un male proiettato al di fuori di noi da cui difenderci per restare umani. I tempi erano cambiati: non è un caso che nello stesso torno d'anni venissero realizzati in Inghilterra The Wicker Man (1973) e in Italia Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto (1970) e, appunto, La Casa dalle Finestre che Ridono (1976), senza dimenticare la meno orrorifica storia di Bertolucci, Strategia del Ragno (1970). Tutte opere in cui un detective, professionista o improvvisato, si trova a indagare nel torbido passato di un paese di provincia, scontrandosi con l'omertà e il silenzio connivente di tutta una comunità. Il Male non è più all'esterno, è insito all'interno della collettività e nella logica del branco, nessuno è più innocente. Cosa ha causato nel mondo questa deviazione di traiettoria? Dapprima toccò al '68 indirizzare l'Occidente verso un senso profondo di disillusione, poi toccò a Watergate, alle stragi di Stato e al terrorismo: tutti concorsero a creare un'aura di scetticismo attorno alle strutture sociali (Famiglia, Chiesa, Stato, Comunità), non più ombrelli protettivi, ma logge dell'intrigo e della cospirazione.

Quando nel 1976 Pupi Avati approcciò al primo vero capitolo di quel filone che poi sarebbe stato definito "gotico padano", aveva ben chiaro quale fosse il Male nel Nord Italia e, quasi di riflesso, di tutta la nazione. Le inchieste giudiziarie dimostrarono ampiamente come negli anni '70 la Democrazia Cristiana, che nelle campagne del Veneto aveva peraltro il consenso più radicato ed esercitava un controllo capillare su parrocchie e associazioni, avesse mosso i fili nell'opera di depistaggio e insabbiamento delle stragi di Stato in nome dell'ordine pubblico. Del resto, la stessa DC ereditò strutture di potere e diverse logiche "paternaliste" di contollo sociale del fascismo, facendo sì che il Ventennio divenisse una sorta di rimosso popolare di coscienza, una parentesi storica mai più veramente affrontata nel dibattito pubblico per non riaprire ferite sociali che avrebbero spianato la strada alla Sinistra. Il silenzio divenne così la ricetta della pacificazione nazionale. Non è un caso che unə (ndr. mai come in questo caso la schwa trova un suo senso) delle due carnefici sia proprio il parroco del paese, il custode dell'ordine sociale, con l'occulta complicità di autorità politiche, giudiziarie e del popolino.

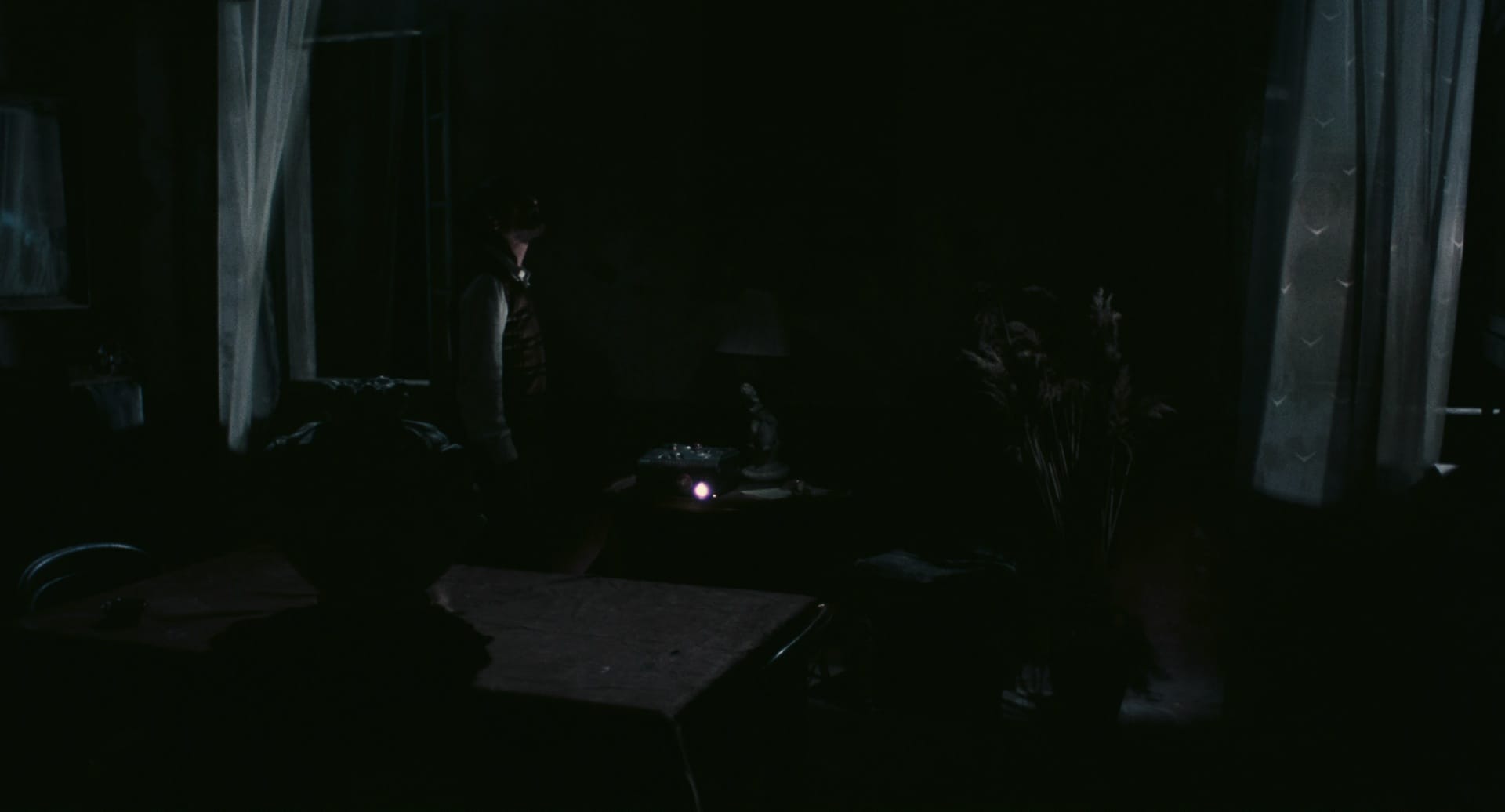

La retorica della DC, inoltre, era permeata dall'immaginario di "partito morale", di difesa dei valori cristiani. E la rappresentazione è fondamentale, perchè la collettività, come quella del film, ne assorbe i principi, nascondendo i propri "mostri" nelle case, in nome di una rispettabilità di facciata, di un decoro di superficie. Quando il restauratore (Lino Capolicchio) varca per la prima volta la soglia della chiesa, l'impressione che ha dell'affresco è:

"Solo un grande pittore poteva rappresentare in senso così vero la morte"

Il sottotesto è: la grandezza di questo artista è quella di aver voluto evitare l'idealizzazione ipocrita ed edificante del martirio comunemente somministrata al popolo minuto, mostrando invece la realtà per come è, nella sua brutalità umana. Il pittore Buono Legnani viveva in una casa dalle finestre che ridono. Le finestre possono intendersi in senso metaforico come gli "occhi" della casa, quelle da cui il paese si sporge per conoscere la vita della strada, e che tiene invece serratamente chiuse nel finale per ignorare il crimine appena compiutosi. Le finestre sono il limite tra ciò che è esterno, soggetto a vincoli di presentabilità e decenza, e ciò che sta all'interno, nascosto, libero da catene e per questo talvolta morboso e disumano. Le bocche sorridenti che l'artista raffigura sui suoi infissi sono beffarde, sfidano la moralità: rappresentano la risata di chi sa cosa si nasconde dietro la facciata religiosa e borghese del paese.

A intorbidire la vicenda, Pupi che ben conosceva il concetto di perturbante in Hoffmann, gioca sull'ambiguità sessuale dei personaggi, creando una sensazione straniante. E così, tutt'a un tratto, una figura familiare all'intera comunità come il pittore di paese, assume contorni inquietanti se visto autoritratto in un suo quadro su un corpo femminile; il parroco di campagna, già reso villain dal plot twist finale, diventa mostro una volta lasciato intravedere il suo reale sesso. La chiave di lettura non deve, ovviamente, essere ridotta a un banale tabù italiano verso la fluidità sessuale (che c'era e ancora esiste, beninteso), quanto la rappresentazione di un'ambigua doppiezza tra ciò che si mostra pubblicamente e ciò che si cela tra le proprie mura, tra le virtù cattoliche proclamate e il conformismo depravato professato. Questo sì, un aspetto ancora oggi più fortemente avvertito dalle nostre parti. Quanto è cambiata l'Italia? Social e inchieste non sembrano aver attenuato questo clima di ipocrisie, di gregge e di maschere, di omertà e rifiuto della verità per proprio tornaconto. Davanti a un popolo che decide arbitrariamente cosa "restaurare" e cosa no, voci libere come quella di Stefano il restauratore continuano a venir rigettate e screditate come sovversive, diffamatrici o allarmiste. Un altra metà di secolo è passata da allora, ma le imposte delle nostre case ancora ridono.