Per capire la Flottilla bisogna tornare a Simone Weil

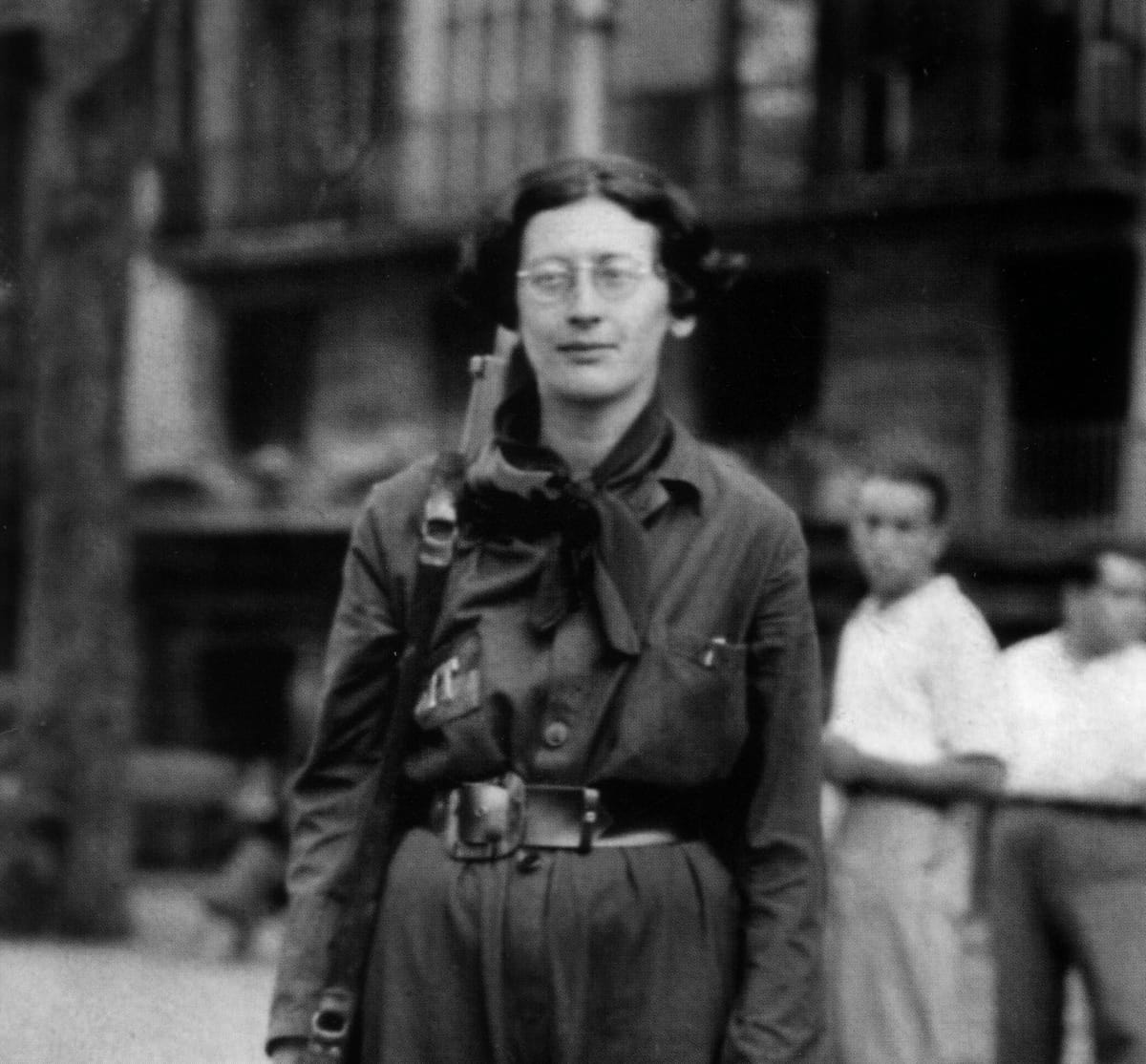

Di irresistibili sensazioni di martirio e prostrazione era piena la morsa che stringeva Simone Weil nel biennio 1942-43, costretta a resistere ai nazisti da uno studiolo di Londra. L’esilio inglese era per Weil, già operaia, filosofa e mistica francese, l’odiosissima condizione del restare nelle retrovie. Da migrante in fuga dalla persecuzione antiebraica a rivoluzionaria in prima linea nella battaglia di liberazione della Francia, Weil aveva scelto Londra come viatico per il ritorno in patria al fianco del gruppo France combattante, capeggiato dal generale De Gaulle, salvo vedersi poi assegnati compiti di natura esclusivamente intellettuale: scrivere, restando a Londra, riflessioni sulla guerra e sul mondo del domani. Così penso a Simone Weil, chiusa in una stanza a Londra ma con la mente al fronte, rannicchiata a riflettere suo malgrado dei massimi sistemi, mentre la Global Sumud Flottilla viene abbordata dall’IDF e i suoi passeggeri arrestati per aver violato un blocco navale illegittimo, e a quanto misera è la condizione in cui non si ha nemmeno la possibilità di partecipare della sventura del proprio tempo.

La cosa più terribile di questi giorni è che ho ricominciato a guardare la televisione. Nell’orbita del pendolo tra il disgustoso e il desolante in cui mi sono trovato ricacciato mentre assistevo ai dibattiti politici e giornalistici sulla Flottilla, un posto speciale hanno due elementi tra loro connessi: il discorso, scandalosamente recidivo, sull’inutilità del gesto simbolico, e la rumorossissima assenza di quel tipo di interlocutore che in caso di discorsi sul simbolico andrebbe interpretato per primo: il filosofo. Fun fact: proprio Simone Weil organizzò quella che potremmo considerare oggi la versione hardcore e mistica della Flottilla: il Progetto per una formazione di infermiere di prima linea, la sua originale e ardita proposta contro la violenza nazista. Un’idea di paracadutaggio direttamente al fronte di una decina di donne, disarmate ma armate di coraggio, che avrebbero dovuto praticare direttamente sul campo di battaglia nient’altro che la pietà: assistere cioè i soldati feriti nell’attesa dei soccorsi, praticando le misure di primo soccorso o semplicemente accompagnandoli, con la cura e l’ascolto, verso la morte. Esprimere concretamente il Bene, tentare di metterlo in pratica nel teatro della violenza più becera. Non una provocazione teorica o la descrizione di un caso limite, ma un vero e proprio progetto visionario.

Si potrebbe iniziare l’esperienza con un piccolo nucleo di dieci [infermiere] o anche meno; e si potrebbe cominciare in un lasso di tempo anche molto breve, perché la preparazione necessaria è pressoché nulla.(…) Bisogna che esse siano pronte a trovarsi sempre nei punti più difficili, a correre lo stesso pericolo o anche maggiore dei soldati più esposti, e questo senza essere sostenute dallo spirito offensivo; piegandosi al contrario sui feriti e sui morenti.

La causa principale del successo di Hitler è risieduta, secondo Weil, nell’aver capito per primo la fondamentale importanza dei cosiddetti “fattori morali”, che nient’altro sono che gli aspetti simbolici oggi derisi, denigrati, e nel migliore dei casi sottovalutati dai più:

«Hitler (a differenza dell’italiano medio del 2025, ndr.) non ha mai perso di vista la necessità essenziale di colpire l’immaginazione di tutti, dei suoi, dei soldati nemici e degli innumerevoli spettatori del conflitto»

La particolarità delle SS risiedeva nella disposizione degli uomini che le componevano a sacrificare, se necessario, anche la loro stessa vita per qualcosa di più grande. Weil risponde con una formula che sembra risuonare mentre scorrono le immagini degli attivisti immobili sulla Flottilla, in attesa di essere arrestati: resistere alla forza con la vulnerabilità. Il valore è squisitamente simbolico: lo spirito di sacrificio di queste donne, animate da sentimenti di religiosità autentica e non di idolatria, si staglierebbe con grandissima efficacia morale direttamente davanti agli occhi del nemico e del mondo intero. E questa sarebbe, scrive Weil

«la rappresentazione più clamorosa possibile delle due direzioni tra le quali l’umanità oggi deve scegliere»

Il triste epilogo fu il seguente: dopo aver letto il progetto De Gaulle alzò lo sguardo ed esclamò “Ma è pazza?!” ma almeno ebbe il buon gusto di non ripeterlo in un salotto di Rete 4. Simone Weil si lasciò morire di inedia in un sanatorio del Kent, consapevole che il suo visionario programma sarebbe rimasto il suo ennesimo contributo letterario. Eppure quella rappresentazione delle due direzioni tra le quali l’umanità deve scegliere continua a sopravvivere e a riproporsi ai nostri occhi. In questi giorni di rumore ne è stato fatto abbastanza, e a noi è rimasta forse soltanto la libertà di scegliere che tipo di spettatori essere.